抵抗、コンデンサ、コイルに加えた交流電圧・電流(はじめに)

昨年書いた「直流と交流の違い」の投稿は、「抵抗」に交流電圧を接続した話でしたが、今回は「コンデンサ」や「コイル」を接続した話についても書きます。

昨年の「直流と交流の違い」と今回投稿の違い

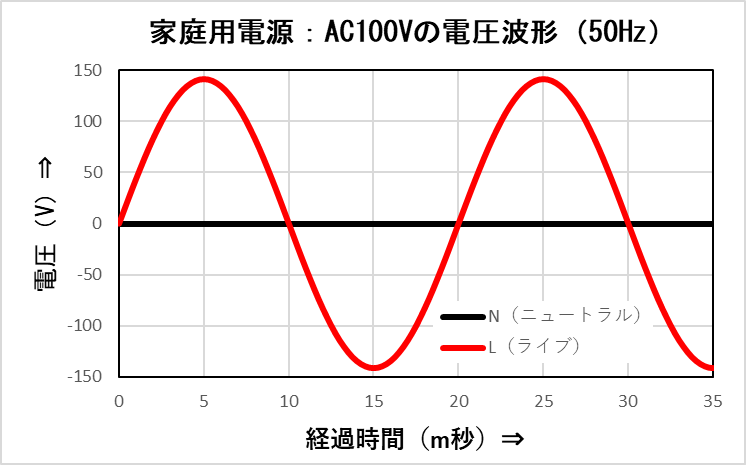

「直流と交流の違い」では、+141Vから-141Vまで変化する家庭用の交流電源が、AC100Vといわれる理由を書きました。

その投稿では、AC100Vに「抵抗」を接続したときに、その「抵抗」で消費する電力について書きましたが、ここでは「コンデンサ」や「コイル」を接続したときの話も書いていきます。

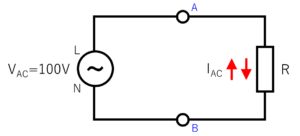

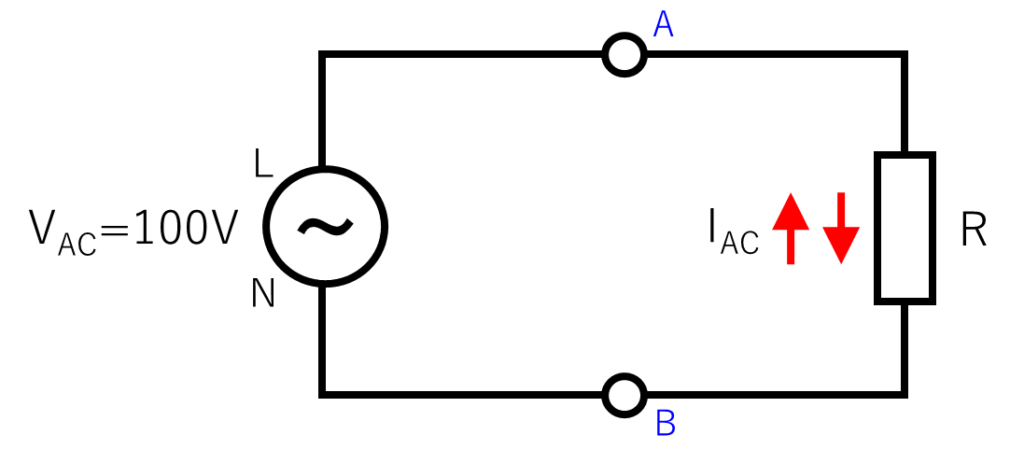

上の図はAC100Vに「抵抗」を接続したときの回路図ですが、ここに「コンデンサ」や「コイル」を接続して、電圧や電流がどうなるかを書きます。

今回予定している投稿イメージ

どのように書いていくと分かりやすいか、いろいろ考えました。

その結果、「コンデンサ」や「コイル」に交流電圧源を接続したときの電流変化と、交流電流源を接続したときの電圧変化の両方を説明すると分かりやすいかもと思いました。

途中で挫折したらまた考えますが、まずは書いてみます。

使用する予定のグラフの例は下記になります。

今回はグラフのイメージだけを簡単に書きますが、次回以降に説明していきます。

下のグラフは、「抵抗」を交流電圧源(AC100V@50Hz)に接続したときの様子ですが、横軸:経過時間、縦軸:電圧で表しています。

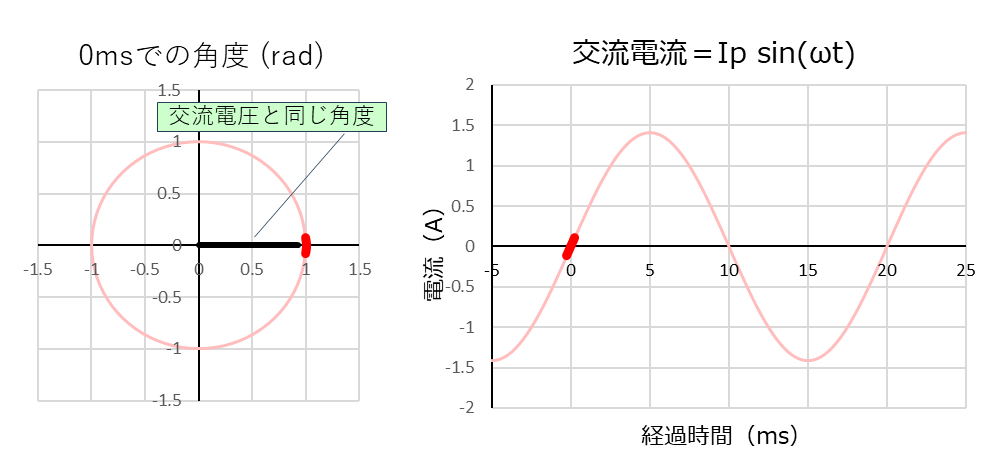

下のグラフは、接続した「抵抗」を100Ωとしたときに、「抵抗」に流れる電流を表しています。

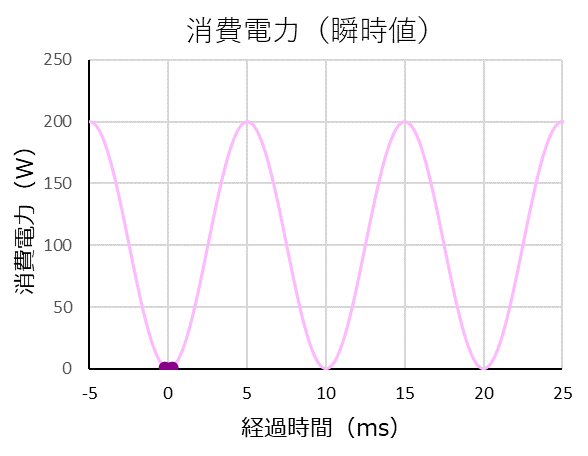

さらに下のグラフは、そのときに抵抗で消費する電力の瞬間、瞬間の値を表します。

上の電圧と電流のグラフの左に単位円のグラフを付けていますが、これは経過時間:0msでの角度を表しています。

このようなグラフを使いながら、「抵抗」「コンデンサ」「コイル」に交流電圧源や交流電流源を接続したときの動作について書いていこうと思います。

今回はイメージだけですが、次回は抵抗から書いていく予定です。

よろしければ以下のバナーをクリックしていただけると励みになります!

にほんブログ村

人気ブログランキング